Frühförderung

Dieses Kapitelchen ist an werdende oder ganz junge Eltern gerichtet, oder auch werdende

Großeltern. "Frühförderung" heißt: es geht um den Start.

Bring dem Kind was bei, solange es noch auf der Ofenbank liegt.

sagt eine alte russische

Volksweisheit. Um musikalische Früherziehung, Grundkurse, Musikgarten und ähnliche Angebote soll

es hier aber nicht gehen, nicht einmal um Musik. Eher um die Grundfähigkeiten, die ein Mensch

braucht, auch zum Musizieren.

Wir alle haben schon davon gehört, dass die frühkindliche Entwicklung

irgendwie besonders wichtig ist und hier Grundlagen für alles spätere gelegt werden,

oder eben nicht. In einer Fortbildung durch einen

PäPKI®

- Therapeuten wurde dieses "irgendwie" für Mitarbeiter unserer Musikschule

konkretisiert. Ich kann hier natürlich nicht alle vorgestellten Beobachtungen und

Therapiekonzepte darstellen, aber vielleicht doch auf Grundsätzliches aufmerksam machen.

Ich weiß keineswegs "richtige Antworten", vielmehr möchte ich nur ein paar

Gedanken im Sinne des einleitenden Zitates äußern.

Motorische Probleme

Warum "vergraben" so viele anfangende Gitarrenspieler den Fuß, der nicht auf der Fußbank steht,

weit hinten unter dem Stuhl? Warum sitzen sie halb angelehnt mit rundem Rücken? Warum liegt der

Daumen der Greifhand nicht locker auf der Rückseite des Halses, warum wird der Hals wie ein

Hockeyschläger gegriffen, die Finger kleben an der Halskante und greifen flach statt von oben,

warum wird statt im Wechselschlag im Ein-Finger-Suchsystem gezupft, und eigentlich eher von der

Decke weggerupft?

Ist der Grund für diese Haltungsfehler nur

Faulheit, pubertärer Widerstand, oder stimmt das "Ich kann das so aber besser!" wirklich?

Probleme mit der Motorik fallen nicht nur im Gitarrenunterricht auf - wie ABC-Schützen ihren

Stift anfassen und beim Schreiben halb auf der Schulbank liegen spricht auch Bände. Die

Kehrseite solcher Beobachtungen ist die hohe Anzahl von Kindern, die beim Ergotherapeuten

angemeldet sind.

Können Eltern oder allgemein betreuende Personen etwas für bessere Feinmotorik tun, Weichen

anders stellen, oder ist alles angeboren?

Automatisches Lernprogramm

Wenn ein Menschlein geboren wird, und schon davor, beginnt ein quasi vollautomatisches

Lernprogramm

"Ich entwickele mich zu einem Exemplar der Gattung Mensch". Das Baby quäkt anfangs ein

bisschen herum, und man weiß als junge Eltern nicht so richtig, was man damit machen soll, aber

wenn alles gut geht, kann die neue Person nach einem guten Jahr auf zwei Beinen herumwatscheln

und ein bisschen sprechen, sodass Kommunikation, vor allem Antworten auf Fragen wie "Wie geht es

dir, brauchst du etwas, kann ich dir helfen?" möglich wird.

Im Laufe der ersten 12 - 18 Monate eines Kindes passiert aber eine Menge mehr, und

Wissenschaftler haben konkrete Begriffe für Verhaltensmuster, die entweder gelernt werden oder

nicht. Da gibt es den

"Ellenbogen-Becken-Stütz"

und "Hand-Becken-Stütz", "Palmar-Reaktion" und "Saug-Reaktion", die eine Zeit lang

auftreten und dann von neu erworbenem Verhalten abgelöst werden.

Diese Verhaltensmuster

sind

notwendig

und müssen erlernt und dann durch andere ersetzt werden, sonst werden ganze Bereiche des

Lernprogramms nicht ordentlich verwirklicht.

Relativ bekannt ist zum Beispiel, dass

richtiges Krabbeln über ausreichende Zeit und mit Hingabe die Sprachstörung

"Stottern" unwahrscheinlicher macht. Das Überspringen dieses Entwicklungsschrittes in

der Fortbewegung beeinflusst offenbar den Spracherwerb.

Müssen Eltern alle diese Begriffe kennen und die Entwicklung ihres Kindes daran messen?

Natürlich nicht, wobei wir das aber alle doch tun, denn wenn wirklich auffällige Defizite

sichtbar werden, fragt man um Rat, und die Untersuchungen beim Kinderarzt stellen ja auch eine

gewisse "Grundüberwachung" dar. Viele junge Eltern besuchen

Krabbelgruppen mit ihrem Baby, und auch dort vergleicht man natürlich "Was kann mein

Kind, was können die anderen?", wobei den meisten die Feinheiten schlicht entgehen dürften.

Bei vielen Dingen sagt man halt "Das wächst sich aus!", und wenn sich ein Kind in normalem

Umfeld normal entwickeln kann, tut es das ja auch, schließlich verfügt auch die Gattung Mensch

über Instinkte und Lernprogramme wie kleine Tigerbabys.

Trotzdem glaube ich, dass Eltern viel tun können in der äußerst schwierigen Zeit, in der so gut

wie alle Bemühungen um das Kleinkind mit gar nichts quittiert werden, bestenfalls mit einem

ruhigen, zufrieden schlafenden Kind, und auch das ist nicht gewiss, denn wenn ein Baby schreit,

muss das nichts damit zu tun haben, dass man sich gerade mit ihm beschäftigt hat. Babys geben

noch keine Rückmeldungen, weil sie es schlicht nicht können, und auch wenn sie lächeln und dann

laut lachen gelernt haben, kann dies schnell umschlagen, ohne dass eine Erklärung dazu abgegeben

wird.

Einseitige Kommunikation

Zunächst liegt also der Zwerg auf dem Rücken oder dem Bauch und tut aktiv nicht viel außer

saugen und - immerhin! - greifen. Greifen tut man mit den Händen, und jeglicher Reiz in dieser

Richtung, jedes Geben und Nehmen einer Rassel oder eines Holztieres ist eine Form von

Interaktion, die Spuren im Gehirn hinterlässt.

Große Bewunderung seitens der jungen Eltern: Baby kann sich aus der Rückenlage auf die (meist

erst mal eine) Seite drehen, und dann mit der Hand dieser Seite einen Gegenstand greifen. Als

nächstes wird der Gegenstand dann in die andere Hand übergeben, und dann sogar "übergegriffen":

das Kind dreht sich auf die linke Seite und greift mit der rechten Hand nach der Rassel. Juchhu!

Hier wird die Zusammenarbeit der beiden Hälften des Gehirns initiiert! Diese Lernschritte,

greifen, über-greifen, von einer Hand in die andere übergeben, die eigenen Füße anfassen oder in

den Mund stecken haben komischerweise mit den eingangs beschriebenen Haltungsproblemen bei der

Gitarre zu tun.

Kann man, muss man jetzt etwas tun? Muss man hier ein "Bonus-Trainingsprogramm" starten?

Natürlich nicht, aber die "Spiegelung" durch die Eltern (oder andere) ist wahrscheinlich

schon etwas, was "zusätzliche Tiefe" bei der Verankerung im Gehirn hinterlässt: Vielleicht kommt

man sich blöd vor (das Eiteitei-Babysprachen-Syndrom), mit jemandem über das gerade Geschehene

zu sprechen, der noch nicht mal "ma", geschweige denn "Mama" oder "Maschinenbauingenieur" sagen

kann, aber das Bewusstsein des Kindes ist doch da und registriert etwas im Sinne von "Ich (?)

grabsche die Rassel und stecke sie in den Mund, und die komischen Großen, die meistens da sind

und sich um mich kümmern brabbeln dazu merkwürdige Laute, die erstaunt, zufrieden und irgendwie

positiv klingen und streicheln mich dazu..."

Dieser völlig nonverbale Austausch dauert ja nicht ewig an, obwohl diese Zeit "Erst-Eltern" sehr

lang vorkommen kann, und man sich beständig fragt, wie man denn nun wissen soll, ob alles in

Ordnung ist. Wie begeistert waren wir, als unsere Tochter, wenn man mit dem Holzhäschen auf dem

Teppich herumhüpfte und dabei "Muck muck muck!" sagte, in wahre Lachsalven ausbrach - das war

doch eindeutig erfolgreiche Kommunikation: wir lachen uns gemeinsam scheckig, also gehören wir

zu einer Sorte Wesen!

Spielen und Spiegeln

Was man also tun kann: mit dem Kind "spielen", wobei dieser Begriff am Anfang eher eine normal

ernste Angelegenheit zu sein scheint.

Ein Baby liegt auf dem Rücken und kann einen Ball gerade mal so eben zwischen den Händen

halten. Man nimmt den Ball aus den Händen, gibt ihn zurück, hält ihn irgendwo hin, kommentiert

"Guck mal, der große blaue Ball!", gibt ihn wieder zurück - das Baby macht mit, aber es

antwortet natürlich nicht, und es ist kaum zu beobachten, ob die Sache ihm

"Spaß" macht, überhaupt sein Interesse findet, und wann der Zeitpunkt kommt, wo es müde

wird und eigentlich die Nase voll hat.

Etwas später kann man dann den Ball auf das auf der

Seite liegende Kind zurollen, und er wird entweder gegriffen, oder mit einer unkoordinierten

Fuchtelbewegung wieder weg geboxt.

Solche Beschäftigung mit dem Kind ist komisch, weil keine eindeutigen Signale zurück kommen, und

wenn dies beginnt, muss man sie erst deuten lernen. Es macht dem Erwachsenen auch nicht

unbedingt Spaß - die Bedingung dafür wäre, dass er sich für die Entwicklung seines Kindes

interessiert.

So "spielt" man Tag um Tag mit dem Baby, und ganz allmählich ändert sich etwas, wenn auch

nur minimal, und hoffentlich wächst dabei die Begeisterungsfähigkeit der Bezugspersonen.

Wenn das Kind gut drei Jahre alt ist, lernt es vielleicht gerade einen Ball fangen, der ihm aus

etwa zwei Metern zugeworfen wird. Auch in diesem Alter ist das "Spielen" für den erwachsenen

Partner eher noch "langweilig", weil das Kind noch ungeschickt ist, viele Versuche misslingen,

Frustration entsteht, aber dennoch: das ist es, was wir tun können: da sein, mitmachen, das Kind

spiegeln.

Das Kind fühlt sich in solchen Momenten, auch wenn es gerade mißmutig ist und nur "Zeit

toschlägt", eventuell sogar schlechte Laune wegen der nicht gefangenen Bälle herauslässt,

trotzdem geborgen.

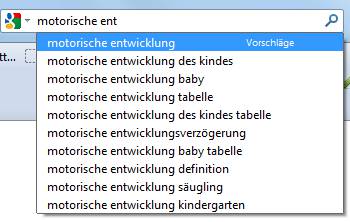

Man braucht in die Suche nur "motorische ent" zu schreiben, schon türmen sich die Angebote...

Ob man nun ungefähr weiß, was in der Entwicklung des Kindes gerade "dran" ist oder nicht - man

kann sich eigentlich immer sinnvoll mit dem Kind beschäftigen. Auch wenn es gerade erst dabei

ist,

krabbeln zu lernen kann man mehr tun, als das Kind ausschließlich alleine "machen zu

lassen" (natürlich sollte das Kind immer auch dafür Freiraum haben!), sodass Kommunikation

stattfindet, auch ohne Sprache.

Zugang zu Informationen

Im Internet ist es ja leicht, Informationen zu finden: man gibt "Moro-Reflex" in die Suche ein,

und kann auf youtube Filmchen anschauen, die zeigen, was es ist, und in Foren und auf diversen

Seiten lesen, wozu es gut ist, wie lange es funktionieren sollte, und welchen Sinn für die

Entwicklung es hat.

Das war vor wenigen Jahren noch sehr viel schwieriger: man musste die richtigen Leute

fragen, das richtige Buch finden, richtig suchend lesen, während man heute eine Seite öffnet und

dann "strg+f" drückt, um direkt zur interessanten Stelle zu kommen. Und natürlich ist die erste

Informationsquelle der Kinderarzt, der nicht nur bei der Einschulungsuntersuchung auf Dinge

hinweisen kann.

Trotzdem sind viele Kinder motorisch nicht gut drauf und bei irgendeinem Therapeuten, Leute

schieben mit dem Kinderwagen durch die Gegend und tippen dabei SMS auf dem Smartphone

(vielleicht forschen sie gerade im Internet nach Informationen über motorische Entwicklung...),

statt ihr Kind im Tragetuch mit Kommentaren zur gemeinsam beobachteten Welt ("Guck mal, ein

rotes Auto...") zu bedenken.

Man kommt sich möglicherweise komisch vor, einem Kind, das gerade sitzen kann, das

textlose Aufstell-Buch aus abwaschbarem Plastik "vorzulesen", oder einem Tragebaby

Kinderlieder mit allen Strophen vorzusingen, aber vielleicht macht das den Unterschied?

Vielleicht wird dadurch das Interesse für Bücher und rhythmisches Gefühl angelegt? Wenn endloses

Fußball hin-und-her-bolzen etwas an den

"Stellschrauben für die Auge-Bewegungskoordination" verändert, ist das vielleicht der

Grund, warum ein Kind den Geigenbogen gerade führt, während ein anderes "säbelt"?

Selbstwahrnehmung und eigenes Körpergefühl entstehen durch Bewegung und deren Spiegelung

durch andere, besonders in der frühkindlichen Phase. Bauklötze, Bälle, Ringkämpfe und Puzzles

sind sicher bessere Anregungen als Spielkonsolen oder nichts.

Was sicher nicht geht: durch Gitarrenunterricht Koordinationsschwierigkeiten, die ihre Wurzeln

in der frühen Kindheit haben, bessern oder gar beheben. Die komplexen Bewegungs- und

Steuerungsabläufe durch das Gehirn, wie sie an fast allen Musikinstrumenten gebraucht werden,

setzen bestimmte Grundlagen voraus, können diese aber nicht nachträglich beeinflussen.

Man kann natürlich mit entsprechendem Fleiß und Einsatz immer besser Gitarre spielen lernen -

aber die Lernschritte eines Kleinkindes finden in einem anderen Alter statt beziehungsweise

müssen mit anderen Therapieansätzen wie z.B. der PäPKI® - Therapie aufgearbeitet werden.

Musikalische Begabung und Förderung

Lernerfolg in Sachen Musik hängt nicht nur von Fleiß und guten Unterrichtsbedingungen, sondern

stark von Begabung ab. Hier ähnelt die Musik Sprachen oder Mathematik. In Fächern wie

Geschichte, Erdkunde, Politik und Religion kann jeder erfolgreich sein, der sich einarbeitet,

liest, und leicht auswendig lernt.

Wer aber mit Musik an sich wenig anfangen kann, für den ist das Lernen nicht so einfach, auch

wenn die Notenschrift eigentlich sehr logisch ist, und man mit ihr vielen Menschen die Bedienung

eines Musikinstrumentes beibringen kann.

Ebenso lässt sich vielen Menschen erklären, wie das mit der Perspektive in Bildern

funktioniert - gut zeichnen können am Ende doch nur die mit künstlerischem Talent.

Sollte man also musikalische Begabung als Kriterium bei der Einteilung von Unterrichtsgruppen

nutzen?

Wie schnell sieht man sich, wenn man über solche Dinge nachdenkt, dem Vorwurf der Bevorzugung

begabter Schüler oder Elitenbildung ausgesetzt. Genau darum soll es in dieser Glosse gehen: um

die Angst vor Eliten.

Als kleiner Gitarrenlehrer arbeite ich nicht in einem "Leistungszentrum" und habe auch selten

mit künftigen "Superstars" zu tun, aber auch in der Basisarbeit fragt man sich, ob Dinge

manchmal nicht manchmal anders laufen könnten, und dann vielleicht bessere Ergebnisse brächten.

Um Ergebnisse aber muss es doch jedem gehen, der in irgendeiner Form pädagogisch tätig ist,

nicht nur um die Verwaltung von "Lernzeit".

Einteilung in der Musikschule

Kinder, die an der Musikschule angemeldet werden, kommen meist aus bildungsnahen Familien. Wo

dies nicht zutrifft, ist es um so besser, denn jeder sollte wirklich eine Chance haben,

verschiedene Hobbys auszuprobieren.

Die Bereitschaft zur musikalischen Förderung ist bei verschiedenen Instrumenten unterschiedlich

ausgeprägt: tendenziell heißt Unterricht in Fächern wie Klavier, Streichinstrument,

Holzblasinstrument oder Schlagzeug eher Einzelunterricht, während zum Beispiel bei Gitarre,

Blockflöte, Keyboard oder Akkordeon gerne in Gruppen eingeteilt wird.

Eltern, deren Kinder typische "Einzelunterrichtsinstrumente" erlernen, sind eher bereit,

mehr Geld für den Musikunterricht zu zahlen.

Wenn Kinder für Gruppenunterricht angemeldet werden, gibt es eine "Warteliste", die eigentlich

immer nach dem Motto "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" abgearbeitet wird. Was aber wäre, wenn man

schauen würde, wer in welchem Maße musikalisch ist und zusammen passt?

Aufnahmeprüfung und Castingshow

So etwas findet nicht statt - man müsste ja eine Art "Casting" veranstalten, die Lehrkraft

müsste irgendwie versuchen herauszufinden, wer sich besonders zur Musik, zu diesem Instrument,

und eventuell zu der geplanten Gruppensituation eignet. Ungerechtigkeit, Irrtum und

Nicht-Neutralität wären Tür und Tor geöffnet!

Richtig: man kann falsche Entscheidungen treffen! (Ohne falsche Bescheidenheit: Lehrkräfte mit

viel Erfahrung machen da nicht so viele Fehler.) Ich habe in mehreren Gruppen Kinder, die ich

spontan als die besten Spieler, aber gleichzeitig als die Kinder mit dem problematischsten

Sozialverhalten bezeichnen würde. Wer weiß, ob ich diese nach einer kurzen Testphase nicht aus

der Gruppe komplimentiert hätte, schließlich braucht man durchaus Nerven für manche

Konstellationen.

Außerdem - das wäre doch ungerecht, man kann doch nicht jemanden vorziehen, der sich

zuletzt angemeldet hat! Wir sind zwar nicht in England, dem Land der geordneten Warteschlange,

aber immerhin!

Ja, aber so entstünden eventuell Gruppen, die besser zusammen passen, auf einem Niveau arbeiten,

geschlossener und wahrscheinlich schneller vorankämen und länger zusammenhalten würden, und man

hätte womöglich mehr Erfolg als mit der reinen Verwaltungstaktik.

Die Gerechtigkeit der Meinungslosen

Aber man müsste sich zu einer Meinung durchringen, begründen, rückwirkend rechtfertigen, Kinder

und Eltern müssten Entscheidungen akzeptieren. Kann man den

Kunden - als solche nehmen wir Musikschullehrer unsere Schüler und deren Eltern

zunehmend wahr - noch zumuten, Kompetenz und guten Willen auf unserer Seite voraus zu setzen? Da

wird das kompliziertere Konzept lieber verworfen: wer die Eingangsreihenfolge abarbeitet,

sündigt nicht!

Überall gibt es neuerdings Musikklassen, Bläserklassen und Streicherklassen an Gymnasien. Werden

dort musikalisch stark Interessierte besonders gefördert? Wäre dafür nicht auch ein

Auswahlverfahren nötig? Meine Schüler, die sich für solche Angebote interessieren, berichten,

dass im Fall zu vieler Anmeldungen

das Losverfahren entscheidet. Auf Homepages von Gymnasien steht zum Beispiel "Eine

Aufnahmeprüfung gibt es nicht. Von den Schülerinnen und Schülern des Musikzweigs wird aber

erwartet, dass sie Instrumentalunterricht bereits erhalten oder nehmen."

Dabei gibt es

keinerlei Hinweise darauf, dass Instrumentalunterricht erteilen kann, wer will; eine

Qualifikation muss man dafür nicht

nachweisen. So kommen

hoffnungsvolle Fünftklässler, die vor zwei Jahren mal ein halbes Jahr lang Akkorde auf einer

viel zu großen Gitarre probiert haben mit Kindern zusammen, die seit fünf Jahren intensiv

Violoncello spielen.

Dieses Vermeiden von Aufnahmeprüfungen welcher Art auch immer klingt nach gleichen

Bildungschancen und Gerechtigkeit, aber definitiv nicht danach, dass hier besondere Kinder

besonders gefördert werden. Vielleicht wäre das auch falsch.

Die Langeweile der Verwalteten

Vielleicht aber auch nicht. Menschen, die sich durch besondere Begabung in einem Teilbereich

auszeichnen, sind tendenziell gelangweilt, wenn sie über Jahre gezwungen werden, unter ihren

Möglichkeiten zu bleiben.

Im Sport läuft das selbstverständlich anders, ein begabter Fußballer wie Özil muss nicht lange

auf dem Niveau der Mannschaftskollegen kicken - er schießt eben die besten Pässe und Tore, es

gibt ja kein Lehrbuch, an das sich das Team halten muss. Aber in der Musikerziehung steht häufig

die Anpassung an das Gruppentempo vor individueller Leistungsfähigkeit. Erst wenn man selber

Musik studieren möchte, steht man plötzlich vor dem Schreckgespenst "Aufnahmeprüfung": einfach

so an einer Musikhochschule oder Universität Musik studieren geht nicht. Wenn dort gerade nur 20

Erstsemester aufgenommen werden, und man war bei der Aufnahmeprüfung nicht so gut wie 20 andere,

dann war's das.

Aber man kann ja noch schnell an einem Vorbereitungskurs zur Aufnahmeprüfung teilnehmen,

und sich für die Prüfungen in Musiktheorie, Gehörbildung, Rhythmusdiktat und dergleichen mehr

fit machen. Geübt haben und mit Aufregung zurecht kommen sollte man sowieso, und im Zweifelsfall

probiert man es ein Jahr später noch einmal...

Woher soll die Leistung kommen?

Nun kommen Bewerber um Studienplätze nicht nur aus Deutschland, sondern von überall her, und es

scheint sehr viele Länder auf diesem Planeten zu geben, in denen man vor der Einteilung von

unterschiedlichen Leistungsgruppen und der Förderung von Eliten unterhalb der Volljährigkeit

keine Angst hat. Das führt vor allem in der Weiterqualifikation dazu, dass sich das

Kind aus (Nord-) Deutschland, Gruppenunterrichtsschüler, Musikklassenmitglied, als junger

Erwachsener den Mitbewerbern zum Beispiel aus Fernost oder Osteuropa gegenüber hoffnungslos im

Rückstand sieht.

Beim

Internationalen Joseph Joachim Violinwettbewerb Hannover 2012 gab es 36 Teilnehmer,

davon einen aus Deutschland. Im Zeitungsinterview war zu lesen:

Es kann sein, dass vor allem im asiatischen Raum die Kinder früher intensiver gefördert

werden

, sagte Feldmann. In Europa sei man wegen schulischer Verpflichtungen sehr

eingeschränkt, was Übungszeiten und Unterricht angeht.

Dafür hat man in Deutschland unglaublich tolle Lehrer und Eindrücke, auch durch die großen

Orchester, die hier spielen

.

Bitte mich nicht misszuverstehen: ich polimisiere hier gegen die bunderepublikanische

Eliten-Angst und die Kurzsichtigkeit beim Geldausgeben. Die freundlichen Studenten aus Korea

oder Polen sind durch ihr Können und ihren kulturellen Hintergrund eher Inspiration oder gar

Vorbild. Und es kommt nicht darauf an, aus welchem Land künftige Virtuosen kommen.

Auswahlverfahren brauchen Konzepte, Leute, die sie durchführen, und - wie immer - Geld für

etwas, das so im Schulalltag oder Musikschulbetrieb nicht vorgesehen ist. Die Konsequenz aus

solchen Prüfungen, intensivere Förderung, braucht erst Recht finanzielle Unterstützung. Also in

erster Linie politischen Willen.

Der erschöpft sich aber immer noch in gegenteiligen Konzepten: Ideen wie das "Jedem Kind ein

Instrument" -

Projekt

klingen nach großartiger Förderung, sehen konkret an der Basis einer Landkreis-Musikschule aber

anders aus als auf der schicken Homepage und laufen eben nicht auf Elite-Förderung hinaus,

sondern konsequent auf Breitensport.

Geld schießt keine Tore - kein Geld schießt Eigentore

Wo ist die politische Stelle, die laut sagt, dass ein im Gruppenunterricht positiv auffälliger

Schüler eine andere Förderung bräuchte, eventuell mehrmals in der Woche Unterricht, damit er

irgendwann auf einem Niveau mit entsprechend geförderten Studenten aus anderen Ländern mithalten

kann, und die dafür auch konkret Geld locker macht?

Wo sind die Bildungspolitiker, die konkret formulieren, dass besondere Begabungen im

Schulsystem auch Zeit-Raum brauchen, die Diversifizierung positiv sehen und nicht nur immer auf

Gleichbehandlung für alle pochen und Bildung und deren Finanzierung nach dem Gieskannenprinzip

fordern?

Natürlich gibt es auf jeder ordentlichen Gymnasiums-Homepage eine Stelle, unter der man etwas

zum Thema "Hochbegabung" lesen kann und Ansprechpartner genannt bekommt, aber wo passiert denn

tatsächlich etwas auf dem platten Land? Wenn man Statistiken zu Demographie, Berufswahl und

Qualifizierung liest und zusammenbringt, muss doch klar werden: das Sparen im Bereich

Eliteförderung wird uns irgendwann teuer zu stehen kommen! Der Umgang mit musikalischen

Begabungen ist da nur ein Beispiel.

Politischer Wille

Was wäre, wenn im Bildungsbereich Tätige besser bezahlt würden?

Wie wäre es, wenn vor allem an der Basis arbeitende Pädagogen, also ErzieherInnen in

Vorschul-Einrichtungen, besser bezahlt wären, sodass diese Berufe attraktiver würden? Wenn

Lehrer, die anscheinend vor Burnout und frühem Berufsausstieg aus Krankheitsgründen nicht gefeit

sind, besser entlohnt würden, also bei gleichem Lebensstandard etwas weniger Stunden zu geben

hätten? (Noch besser? Ja! Sonst will irgendwann keiner mehr den Job machen!) Und wenn vor allem

Schulklassen kleiner wären, was ja auf mehr Zuwendung und Förderung bei geringerem Stress

hinausliefe?

(Wer die aktuelle Diskussion über das Thema "Inklusion" verfolgt, weiß: das Gegenteil passiert

weiterhin. Möglichst späte Bewilligung von möglichst wenig Stunden für besondere Förderung

problematischer Kinder, Pädagogen, die mit großen Klassen mit einem größer werdenden Anteil an

Kindern, die eben nicht per Zaubertrick zu integrieren sind allein gelassen werden - das ganze

Nicht-Programm...)

Mehr kluge Köpfe würden sich für pädagogische Berufe entscheiden. Die Ergebnisse von

Pisa-Studien würden hoffentlich besser. Mehr Begabtenförderung wäre möglich.

Würde solches Umdenken das Land wirklich ärmer machen? Bildungsangebote sind ein

"Standortfaktor", denn Menschen, die ihre Begabung ausleben können sind zufriedener. Auch die

Leute, die sich aus finanziellen Gründen nie etwa für den Beruf des Grundschullehrers, sondern

immer für besser bezahlte Jobs in der "freien Wirtschaft" entscheiden, haben Kinder und wünschen

sich eine Kultur, in der Förderung, auch die von Eliten, nicht als Unding gilt.

Ende der Kindheit oder: Selbstwahrnehmung und Lernen

Kinder und Jugendliche beobachten sich selbst, und sie überprüfen ständig, ob sie dem

allgemeinen Bild von Altersgenossen entsprechen, oder ob sie "daneben" sind. Das weiß

mittlerweile jeder: Die

"Taschengeldempfänger" sind eine der interessantesten Zielgruppen der Werbung.

Dass Kinder sich selbst beobachten und vergleichen heißt: ihre Eigenwahrnehmung wird zum großen

Teil fremdgesteuert. Sie entscheiden schon selbst, wie sie sein wollen, aber sie stehen dabei

massiv unter Druck, sich anzupassen.

Coole kidz tragen bestimmte Klamotten, und definieren sich über Accesoires mit

möglichst viel Technik: ein Smartphone, am besten mit Obst-Logo, oder ein Tablet-PC von

derselben Firma muss es schon sein. "Ich besitze einen Computer" heißt normalerweise "Ich habe

einen Laptop". Dass das Ding die Funktion erfüllt, reicht nicht aus: es muss schick und flach

sein.

Lernziele und Lerngegenstände außerhalb der Schule unterliegen auch zunehmend diesem

Gruppendruck. Außerhalb der Schule heißt zum Beispiel: beim Musikunterricht. Wie

lernt man eigentlich ein Instrument

wie Gitarre? Und: lernt man eigentlich überhaupt ein Instrument spielen, oder tut man etwas, was

man für cool hält, und was dann auch möglichst schnell diesem Anspruch genügen muss?

Das Ende der musikalischen Kindheit

Kann das Ende wirklich kindlichen Verhaltens überhaupt "nach vorne" verschoben werden?

Oberflächlich betrachtet sicherlich ja, das bemerkt man an Sprache und Medienkonsum; auf

emotionaler und psychischer Ebene wohl kaum.

Man kann Kinder zwar mit vielem konfrontieren - das heißt aber noch lange nicht, dass sie

es verarbeiten können.

Kinder sind schon immer relativ unbeobachtet aufgewachsen, und das hat ja auch immer irgendwie

geklappt. Gegen die Gehirnwäsche der omnipräsenten Werbung wird hoffentlich etwas in der Schule

getan, indem "Medienkompetenz" vermittelt wird.

Solange kleine Kinder am Küchentisch ein Bild für Oma malen, und dabei vor sich hinbrummen, oder

beim Spielen Lieder, die sie aus dem Kindergarten kennen singen, denkt man kaum über

"Musikerziehung" nach, dabei laufen dabei Aneignungs- und Übeprozesse ab, ohne dass es jemand

bemerkt. Wissen wir wirklich, was es ausmacht, wenn ein Kind dabei Vorbilder hat, die aktiv mit

ihm singen, wie lang die verschiedenen Abschnitte der "musikalischen Biographie" andauern, oder

ob es nur CDs hört?

Dann gibt es Brüche in der Entwicklung: weil ALLE einen Mp3-Player haben, weil ALLE im Fernsehen

bestimmte Shows gucken und auf youtube Videos anschauen, wird die Entwicklung beim Hören, Kennen

lernen und Reproduzieren von Musik plötzlich kompliziert: die Sprache ist meist Englisch, wird

also nicht verstanden, die Inhalte sind emotional für Kinder überfordernd, und die "Lieder" sind

auch irgendwie anders. Egal: man ist ja kein Baby mehr!

Durch das "Prinzip Castingshow" wird die Distanz zu Robbie Williams oder Rihanna

verringert, denn dort singen durchaus sechszehnjährige die Hits nach, und mit elf ist man doch

fast schon sechzehn, oder?

Selbst Rolf Zuckowski beklagt sich im

Zeitungsinterview, dass die Eltern mit viel zu jungen Kindern in seine Konzerte kommen, und die

etwas älteren nicht mehr zu erreichen seien.

Lästige Durststrecken auf dem Lernweg

Die Schüler kommen als Zweit- oder Viertklässler in den Gitarrenunterricht, und anfangs kämpft

man mit den Schwierigkeiten der ersten gegriffenen Töne und des Wechselschlags. Aber irgendwie

kommt immer früher der Satz

"Können wir nicht mal was spielen, was man kennt?!"

Dann sitze ich da.

Was sage ich nun?

Die Schülern können gerade mal genug Töne für

"Kuckuck ruft's aus dem Wald", dabei noch keine

Viertel punktiert zählen, aber mit neun Jahren ist das angesagte

Material der aktuelle Hit von Adele, oder der Gangnam Style oder was immer.

Den "Kuckuck"

kennen sie ja auch oft nicht mehr, und wenn, kann man doch mit so etwas kein Instrument lernen!

Mit Tempo und Witz versuche ich, durch das Lernbuch zu surfen, erkläre den abstrusen Titel "Kein

schöner Land" mit dem ausgelassenen Auslassungszeichen als Komperativ, erörtere en passant die

punktierten Viertel, erreiche die Töne auf den Basssaiten (sechs Töne auf Hilfslinien - Hilfe,

die kann ich mir nicht merken!), und ernte giftige Kommentare, weil man für die Begleitung von

"What shall we do" tatsächlich einen zweiten Akkord können und dann auch noch wechseln muss.

Es ist alles zu viel, aber wir wollen sofort alles können, und es

müssen Stücke sein, die wir nicht verstehen, für deren sexistische Implikationen im Video wir

fünf Jahre zu jung sind, und deren Inhalte nichts mit der Wirklichkeit eines Kindes zu tun

haben, das gerade an der Weggabelung "Weiterführende Schule - welche denn?" steht.

Kann man das irgendwie ändern? Ich fürchte nein: die Uhr ist endgültig verstellt, die Macht der

Medien ist einfach zu groß, und es gibt nicht genug "Große", die sich trauen, gemeinsam

überzeugend zu sagen

"Das ist deinem Alter nicht angemessen!".

Dabei wäre das eine Chance für die

Kinder selbst, sich zu orientieren und zu beschließen: "Nö, das brauche ich wirklich noch

nicht."

Mangel an bescheidenen Vorbildern

Kann man sich damit arrangieren? Ich denke wieder: nein, denn das gewünschte Material taugt

nicht für den Weg in die Musik. Endlose Tonwiederholungen und pentatonische Sequenzen aus drei

Tönen, Rhythmen, für die man nun mal Überbindungen, Off-Beats und Synkopen beherrschen muss, und

überhaupt Songs, die drei Minuten dauern können keine zwölftaktigen einfachen Lieder ersetzen.

Und wenn man sich diese Welt als Ziel gesetzt hat, kann man sicher sein, dass man mit der

"das ist mir zu kompliziert / das kann ich mir nicht merken - Attitüde" nicht dort hin kommen

wird.

Wer unbedingt im Expresstempo, sozusagen "mehrere Klassen überspringend" die Anfangsgründe

seines Instrumentes durchnehmen und dann sofort Popsongs spielen will, die in vielerlei Hinsicht

sehr kompliziert sind, muss sich anstrengen und nochmals anstengen, Initiative zeigen,

mitarbeiten, selbstständig denken lernen.

Vorbilder für den "konventionellen Weg" gibt es immer weniger. Die "guten" Klavierschüler

spielen Filmmusik aus "Amelie", und die Piraten der Mikrobik oder Musicalsongs von Elton John;

Musikschulvorspiele sind voll von diesen Stücken. Die "Drei Nüsse für Aschenbrödel" sind ja

nicht einfach, und gut gespielt eine hübsche Sache, und die Musik zum Film "Jenseits der Stille"

ist großartige Motivation für Klarinettisten. Trotzdem würde man sich als Vorbild doch eher die

Schülerin wünschen, die sich mit Erfolg an ein Präludium mit Fuge aus Bachs wohltemperiertem

Klavier wagt.

So etwas wird aber von den Kids kaum wahrgenommen, die schauen sich auf youtube an, wie man

"River flows in you" auf der Gitarre spielt und lehnen Tárrega ab. Intellektuell zu

anspruchsvoll und ungeeignet zur Selbstdarstellung.

Das polyphone Stück auf dem Klavier ist bei jugend musiziert selbst in

den höheren Altersgruppen nicht mehr Pflicht: Ursachen für diese Änderung sind sicher der Wandel

des Geschmacks, geringeres Niveau und Überlastung durch die Schule.

Als Lehrer schaut man sich das an und fragt sich, zu welchen Höhen wir uns als nächstes

aufschwingen werden. Wir warten auf die Generation, deren den Kinderwagen schiebende Eltern mit

dem Smartphone hantieren, statt mit den Kleinen über die Welt zu sprechen.

Wenn wir Erwachsenen nicht mehr lesen, Konzerte besuchen, Fernsehinhalte kritisch mit dem

Nachwuchs besprechen und dann auch mal abschalten oder seichte Unterhaltung boykottieren, können

uns die Kinder in diesen Verhaltensweisen auch nicht nachahmen. Das aber wäre die einfachste

Methode, dem Niveauverfall etwas entgegen zu setzen.

Hausaufgaben sind nicht gleich Hausaufgaben

Gerade von jungen Schülern hört man häufig "Wir haben heute schon zwei Hausaufgaben!" wenn man

am Ende der Unterrichtsstunde sagt, was die Woche über zu üben sei. Die Erwiderung "Ihr habt ja

bis nächste Woche Zeit!" ist Standard, aber irgendwie nicht befriedigend, denn der Begriff

"Hausaufgabe" bleibt undifferenziert stehen. Dabei haben Hausaufgaben in unterschiedlichen

Schulfächern und im Instrumentalunterricht ganz verschiedene Zielsetzungen!

Arten von Hausaufgaben

-

Für den Kunstunterricht zu Hause ein Bild zeichnen bedeutet: mache in Ruhe, mit

selbstgewählter Ablenkung etwas fertig, oder ganz, das dann hinterher diskutiert wird.

-

Für eine Fremdsprache einen Text zu lesen und einen Stapel Vokabeln zu lernen bedeutet: du

hast diese Zeit jetzt nur für dich! Du brauchst nicht auf die anderen zu warten, sondern

sollst diese Zeit konkret für dich nutzen. Präge dir die Vokabeln ein, schaffe dir

Erinnerungshilfen zum Lektionstext, denke dir Beispielsätze aus.

-

Ein Referat für Erdkunde vorbereiten heißt: trage Informationen zusammen und entwerfe etwas

Eigenes. Stelle dir vor, wie du es vorträgst. Übe das Vortragen, übe Füllwörter zu vermeiden,

lerne Schüchternheit zu überwinden.

-

Hausaufgaben in Mathematik gehen meist in die Richtung "Schauen wir mal, ob du die Sache

verstanden hast und ähnliche Rechnungen durchführen kannst wie in der Schule.

Den meisten schulischen Hausaufgaben ist gemeinsam: man hat sie von einem Fachunterricht zum

nächsten auf. Viele Fächer hat man mehrmals die Woche, das heißt: die Rückmeldung, ob die

Aufgabe gut oder weniger gut erledigt wurde, kommt relativ bald.

Hausaufgaben im Instrumentalunterricht

Im Gegensatz dazu ist der Rhythmus bei den Hausaufgaben für den Gitarrenunterricht genau anders:

man hat in der Regel einmal die Woche Unterricht, sollte aber

möglichst oft in der Woche zu Hause üben.

Das häusliche Üben hat viel größeres Gewicht, und ist auch strukturell etwas anderes: Die immer

wiederkehrende Aufgabenstellung ist, sich bei der Durchführung einer Sache zu verbessern, die

man bis zu einem gewissen Grade schon kann. Dabei liegt die Betonung auf "sich verbessern", und

zwar bei einer Aktion, die in Echtzeit abläuft und sehr komplex ist. Man kann nicht nachbessern,

wie beim Schreiben dieses Textes oder beim Malen eines Bildes.

Da man den "roten Faden" an jedem Tag wieder aufnehmen sollte, lernt man bei dieser Arbeit noch

mehr: man lernt genau zu beobachten, langen Atem und Geduld zu haben, immer neu an die Sache

heran zu gehen, kreativ zu denken, Rückschläge zu ertragen und Erfolge zu speichern. Lauter sehr

wertvolle Dinge, die sonst in unserem Alltag selten vorkommen.

Und die Aufgaben im Instrumentalspiel haben Unterabteilungen. Man darf

- einen funktionierenden Fingersatz finden

- Fingersätze auf ähnliche Teile übertragen

- Anschlagsmuster automatisieren

- etwas auswendig lernen

- an der Gestaltung feilen

- formale Zusammenhänge durchschauen

und dergleichen mehr. Aber im Grunde ist die Aufgabe immer wieder, eine Passage oder ein ganzes

Stück wiederholend zu üben, um es sicherer, schneller und ausdrucksvoller wiedergeben zu können.

Das ist etwas sehr anderes als die Hausaufgabe für die Schule: es ist quasi das Wichtigste beim

Lernen eines Instrumentes. Der Lehrer ist im Unterricht

lediglich dazu da, Feedback zu geben: "So bist du auf dem richtigen

Weg!" oder "Das würde ich eher anders machen..."

Ganztagsschule: Abschaffung der Hausaufgaben

Im Zusammenhang mit der Ganztagsschule wird immer wieder gefordert "Hausaufgaben" ganz

abzuschaffen. Das klingt human und logisch: niemand kann im Ernst wollen, dass Kinder (Kinder,

nicht kleine Erwachsene!) sich von morgens früh bis nachmittags gegen 16.00 oder gar 17.00 Uhr

in einer Institution aufhalten sollen, wo es zwar Freispiel, Pausen, Essenspausen und

dergleichen gibt, aber eben nicht die völlig ungebundene Freiheit, die man zu Hause, bei sich

hat, und dann auch noch Hausaufgaben zu haben.

Zunächst mal möchte ich einschieben, dass ich die Idee nicht gut finde, Kinder genauso lange

irgendwo unterzubringen, wie ihre Eltern berufstätig sind. Schlimmer noch: ich bin ein Fan der

alten Sechs-Tage-Woche, wie ich sie selber erlebt habe. Mehr Freizeit gleichmäßig auf die

Wochentage verteilt, statt Arbeit und Schulanwesenheit auf wenige, möglichst lange Tage zu

konzentrieren, um dann von Freitag am frühen Nachmittag bis Sonntag Abend eine ausgedehnte

Freizeitstrecke zu haben, in die natürlich viel aufwendigere Unternehmungen hineinpassen,

Gitarre üben aber eher nicht.

In den Sechzigern hatten weder viele Leute das Geld, sich ein Pferd zu halten, noch häufig

am Wochenende zu Kurzurlauben aufzubrechen, die den Nachwuchs ja übrigens auch nur entwurzeln.

Die Tendenz, Arbeit und Freizeit auch zeitlich immer mehr zu trennen, führt natürlich dazu, dass

in den "Freizeitblöcken" auf verschiedene Weise mehr konsumiert wird:

lange Wochenenden sind ein Wirtschaftsfaktor!

Wir schauen begeistert Tierfilme und finden die kleinen Wölflein im Reservat süß, die spielend

raufen, um bald im ernst ordentlich bissig zu werden, aber unser Nachwuchs darf nur noch in

Zeit-Reservaten frei spielen, meistens heißt es "Komm hier her, geh dahin, mach jetzt dieses,

und du musst noch, nein, heute kannst du dich doch nicht verabreden!"

Überhaupt - "verabreden" - wir haben uns früher einfach getroffen...

Die Bewohner des "Planeten Ganztagsschule" sind immer unter Aufsicht: Unterricht, Mahlzeiten,

betreute Hausaufgaben, Sport- oder musische Aktivitäten unter Anleitung, Freispiel unter der

Aufsicht von Betreuungskräften: richtig alleine, richtig zu Hause, richtig unter und bei sich

sind die kleinen Menschen selten.

Die Weigerung, zu funktionieren

Mich wundert nicht, dass besonders jüngere Kinder immer häufiger verweigern, so zu

funktionieren, wie wir Erwachsenen das gerne hätten. Wer im Winter im Dunklen zur Schule geht

und zurück kommt, dem fehlt einfach etwas. Also werden viele kleine subtile Streiks

eingeschoben, wo es gerade passt.

Der Gitarrenlehrer gibt keine Zensuren und kann die Versetzung nicht gefährden. Also kann man da

gefahrlos Leistung herunter fahren. Ob man ursprünglich selbst den Wunsch geäußert hat, ein

Instrument zu lernen ist dabei egal: ich sehe das als Notwehr.

Natürlich versuche ich berufsbedingt, Leistung zu fordern und zu fördern, die Teilnahme an

Vorspielen anzuregen oder gar mitmachen bei

"jugend musiziert" anzuregen, aber wenn die Schüler nicht darauf anspringen, ist es

halt so.

Für die "Hausaufgaben" hätte ich gerne einen anderen Begriff, der ihre Funktion genauer erkennen

lässt. Aber was nützen Konstrukte wie

"Übungsaufgaben", "Heimtraining" oder so etwas absurdes wie

"intrumental workout", wenn das Problem das gleiche bleibt: Wer ein Instrument lernt,

büßt noch mehr der geringen Freizeit ein. Ohne genügend Zeit, die zweck- und sinnfrei verbracht

wird, wird ein Menschenjunges aber womöglich kein vergnügtes Mitglied der Gesellschaft.

Weniger wäre mehr

Wir brauchen nicht mehr, andere oder gar bessere Pädagogik,

wir brauchen weniger davon. Und mehr selbstbestimmte Zeit für unsere Kinder, damit sie

überhaupt die Möglichkeit haben so etwas zu machen wie ein Instrument erlernen.

Nur wer

nicht pausenlos pädagogisch behandelt wird hat Lust und Muße, ein Tun zu verfolgen, das

tägliches Üben erfordert, und dann zu entdecken, was alles in einem steckt.

Es gibt noch Dinge außerhalb von Schule, sinnfreiem Daddeln an Computer oder Spielkonsole und

durchorganisierter Freizeit - ich bin der festen Überzeugung, dass das Aufbauen einer Fähigkeit,

bei der ich mich selbst erlebe als einen, der zunehmend mehr kann und zum Fachmann für die Sache

werde, etwas Wichtiges ist.

Ob Musizieren wirklich kognitive Fähigkeiten und soziale Kompetenzen fördert lassen wir mal

dahingestellt. Am Anfang steht doch, dass ich Arbeit investiere und dabei entdecke, dass ich

lernfähig bin. Was übrigens auch für Erwachsene, die nicht mehr Mathe für die Schule pauken,

sondern im Berufsleben anwenden eine zutiefst menschliche Sache ist.

Wo geht der Kampf um die Bildung verloren?

Die Überschrift suggeriert, dass der Kampf nicht siegreich verläuft. Diese Behauptung bezieht

sich auf die Gegenwart und die Entwicklungstendenzen. Natürlich war früher alles besser, oder

konnte man etwa zu jeder Zeit sagen, dass es "im Moment gerade nicht so gut läuft"?

Verlieren wir den "Kampf um Bildung" immer mehr, weil sich um Babys zu wenig gekümmert wird,

weil mit Kleinkindern nicht genug gesprochen wird, weil Kindern (im Kindergartenalter und auch

im Grundschulalter) nicht genug vorgelesen wird, weil Kinder zu viel vor Bildschirmen sitzen?

Oder liegt die Schuld bei den Bildungseinrichtungen, gibt es zu wenig Mitarbeiter in

Kindergärten, zuwenig Lehrer, sind die Klassen zu groß, ist die Struktur unseres Schulsystems

wirklich falsch?

Der Begriff "Kindheit"

Wer Bücher wie

"Kinderstuben", Herausgeber: Jürgen Schlumbohm, dtv,

"Hört ihr die Kinder weinen", Herausgeber

Lloyd deMause, suhrkamp taschenbuch wissenschaft, "Das einsame Kind",

Katharina Zimmer, dtv Sachbuch, oder

Ekkehard von Braunmühls

"Zeit für Kinder", Fischer Taschenbuch gelesen hat, weiß: "Kindheit" ist

ein Begriff, der praktisch für jede Generation neu beschrieben werden muss.

In der ferneren Vergangenheit war die Zeit der Kindheit eher kurz und in vielerlei Hinsicht sehr

an die Welt der Erwachsenen angepasst. Erst spät bildete sich die Vorstellung eines

eigenständigen Zeitraums heraus, der auch als ein Schutzraum vor der rauen Realität der

Erwachsenen verstanden wurde.

Während die Generationen der Witschaftswunderjahre aber einerseits unter strenger Erziehung

inklusive körperlicher Gewalt leiden durften, erfreuten sie sich andererseits heute unbekannter

Freiräume: man war sehr viel unbeobachtet, durchquerte im Grundschulalter alleine per Rad

nachmittäglich die Kleinstadt um spielen zu gehen, machte 40-Kilometer-Radtouren, sammelte

Eicheln oder Schrott und verkaufte dies - alles Dinge, die Kinder heute so nicht mehr kennen.

Die Beschreibung des Begriffs "Kindheit" für meine Kinder und die für meine eigene Kindheit muss

sehr unterschiedlich ausfallen. Heute bringt man die Kinder zu den Spielkameraden,

per-Anhalter-fahren scheint nicht mehr ratsam, vieles ist gefährlich geworden, die Freiräume

sind enger.

Keine Zeit!

Vor allem zeitlich scheinen die Freiräume immer mehr beschnitten zu werden. Während man früher

die Nachmittage zur freien Verfügung vor sich hatte, wenn die Hausaufgaben erledigt waren, ist

heute die Schule verlässlich:

pädagogische Mitarbeiter sorgen in Randstunden dafür, dass die Kinder täglich erst um

eine bestimmte Zeit nach Hause kommen. Da diese Nicht-Lehrer schon mal da sind, übernehmen sie

ausfallenden Unterricht.

Natürlich sollten genug "Lehrerstunden" da sein, um die Stundentafel wirklich auszufüllen, aber

da die Statistik so besser aussieht, gewöhnt man sich doch schnell an die neue Technik. Das

Ministerium kann auf bessere Zahlen verweisen, die Lehrkraft kuriert sich doch einmal aus, wenn

es nicht mehr geht, und die Kinder... sind betreut.

Aber es geht noch weiter: Wozu Zeit vergeuden? Nachmittagsunterricht ist DIE Lösung, um

unseren Nachwuchs noch schlauer zu machen!

Halten wir kurz inne, um zu überlegen, ob das wirklich stimmen muss! Wissenschaftler haben

herausgefunden, dass ausreichend Schlaf wichtig für das Lernen ist. Schläft man genug,

bleiben die Dinge, die man gelernt hat besser im Gedächtnis. Man muss also

NICHTS tun (Wenn man schläft, tut man doch nichts?), um etwas besser zu

erreichen! Ein feines Beispiel!

Was wäre, wenn die Idee "je mehr Zeit in der Schule, desto besser"

falsch ist? Die Gegenthese wäre analog zur "Datenverarbeitung" während der

Tiefschlafphase zu denken: für eine gewisse Zeit des Lernens braucht ein Kind freie,

wirklich freie Phasen, damit das Gelernte verankert wird.

Natürlich "tut" man

etwas während man schläft, unter anderem träumt man. Und wenn Kinder spielen, hat das

wahrscheinlich sehr viel damit zu tun, dass sie alles, was sie bewusst oder unbewusst aufnehmen

in ihr gesamtes So-Sein

integrieren. Das ist wichtiges Lernen, das aber eben in Freiräumen stattfinden muss!

Spätentwickler

Der Mensch ist in vielerlei Hinsicht ein komisches Wesen, vor allem ein Spätentwickler. Kein

Tier braucht so lange, bis es sich voll verantwortlich um sich selber (und den nächsten

Nachwuchs) kümmern kann, wie der Mensch. Bis weit in das dritte Lebensjahrzehnt bringt er (vor

allem der männliche Teil) sich und andere durch wenig verantwortliches Handeln immer wieder in

Gefahr. Kinder haben zwar Selbstschutz-Instinkte, aber manchmal muss man auch auf sie aufpassen.

Damit will ich sagen, dass der Mensch eine lange Zeit braucht, in der er immer wieder die

Verantwortung abgeben können muss. Kinder sollten nicht mit 11 Jahren schon den Lebensunterhalt

für die Familie verdienen müssen, sie sollten Dinge (bei denen niemand sonst geschädigt wird)

ausprobieren dürfen, Kindern sollten spielen dürfen!

Wirkliche Freiräume im eigenen Umfeld scheinen mir sehr

wichtig zu sein.

Dazu muss aber das

eigene Umfeld auch zur Verfügung stehen, das heißt: die verantwortlichen Erwachsenen

müssen Zeit für die Kinder haben, zumindest da sein als Ankerpunkt, zu dem man

zurückkehren kann, wenn die Exkursion beendet ist.

Solche Ideen sind natürlich mit dem

Wunsch nach oder der Notwendigkeit für zwei Einkommen und möglichst ausgedehnter Kinderbetreuung

nicht vereinbar und furchtbar konservativ.

Zeitungslektüre

Wenn man als Pädagoge arbeitet, springen einen bestimmte Artikel nur so an. Ob das die Statistik

darüber ist, wie viel Zeit Kinder mit Computerspielen verbringen, oder der Bericht über die

Austattung der Grundschulen betreffs Inklusion - man liest sie, und man denkt sich seinen Teil.

Das folgende Zitat ist nur ein Beispiel - seit ich diesen Text geschrieben habe und Korrektur

lese gab es in der Zeitung fast täglich Artikel, die ich genauso gut hätte ziteren können.

Am 21.7. 2014 fand sich im

Weser Kurier ein Kommentar von Silke Looden zum Ausbau der Ganztagsschulen

unter der Überschrift Unzureichend, der mich schier begeistert hat. Es heißt dort:

...Die sogenannten offenen Ganztagsschulen bieten an drei Tagen in der Woche zwei Schulstunden

Freizeitspaß für Interessierte. Das reicht nicht. Mancherorts wird das Angebot so wenig

nachgefragt, dass Mensen schon wieder schließen mussten. Nur ein verpflichtendes Angebot am

Nachmittag schafft echte Chancengleichheit und gezielte Förderung - vor allem für jene, die aus

welchen Gründen auch immer zu Hause kaum oder keine Unterstützung bekommen. Sei es, dass Eltern

keine Zeit haben oder sich diese nicht nehmen...

Mein Begeisterungsausbruch erfolgte nach dem Satz

Nur ein verpflichtendes Angebot...

. Das ist sensationell. Die Kommentatorin schreibt,

dass Angebote wenig nachgefragt werden - da müssten die ersten Gedanken doch sein: Warum ist das

so? Stimmt die Qualität nicht? Ist die Austattung der Schule so, dass die Angebote wirklich gut

sind, sodass die Kinder kommen wollen? Oder hat es damit zu tun, dass die (finanzielle)

Austattung eben nicht gut ist, dass bei der Auswahl der Kooperationspartner nur nach dem

billigsten Anbieter gesucht wird?

Welche Rolle spielt der Unterricht am Vormittag? Gibt es dort schon viele Fehlstunden von

"richtigen" Lehrkräften, die durch Springkräfte ersetzt werden müssen, die gar nicht die

Qualität und Stringenz des normalen Unterrichts erbringen können? Haben die Kinder deshalb

vormittags schon genug "Quasi-Leerlauf", und deshalb nachmittags keine Lust mehr darauf? Könnte

es also sein, dass die Nachmittagsangebote wirklich nicht (oder nicht

so) gewollt werden?

Diese Fragen werden nicht gestellt. Statt dessen wird verkündet: die Anwesenheit nachmittags

muss verpflichtend sein! Die Menschen müssen zu ihrem Glück gezwungen werden! Kinder,

und auch Eltern wissen nicht so richtig, was sie wollen und was gut für sie ist!

Natürlich zuckt jemand wie ich bei solchen Thesen zusammen, ist doch die Ausweitung des

Unterrichts in den Nachmittag einer der Hauptgründe dafür, dass immer weniger Kinder

Instrumentalunterricht nehmen oder angemessen lange durchhalten. Bestimmte Formen von Bildung

werden so immer mehr an den Rand gedrängt. Sportvereine, Kirchen und andere Organisationen

klagen auch - das ist bekannt.

Gerade deshalb finde ich es so erstaunlich, dass die auf der Hand liegenden Fragen nicht

gestellt werden. Die Zeitungen sind täglich voll von Artikeln über Inklusion und ihre Umsetzung,

Fortbildungen, Lehrerschlüssel und die Schließung von Förderschulen. In Texten zum Thema werden

hehre Ziele ausgerufen, aber wer in der täglichen Arbeit die Realität hautnah erlebt, fragt sich

oft, auf welchem Planeten die Verfasser der Artikel, der Erklärungen und der Anweisungen leben.

Bildung

Mein Thema sollte die

Bildung sein. Für mich ist Bildung

"das, was man lernt, wenn man eigentlich schon genug kann." Mit

"Bildung" untrennbar verbunden ist der "Bildungshunger". Das ist ein

bildhaftes Wort für den Antrieb, der einen mehr wollen lässt.

Man lernt lesen und rechnen in der Schule, und man lernt sich in der Welt zurecht zu finden.

Dabei kann es um die Fähigkeit gehen, einen Behördengang zu bewältigen, oder darum, im Internet

nicht einem Mietbetrüger aufzusitzen.

Nach dem Pisa-Schock gab es Fernsehshows zum Mitmachen: da wurden Einspielfilme gezeigt,

zu denen hinterher überraschende Fragen und Aufgaben gestellt wurden, und dann konnte man

ermessen, ob man "halbwegs klar kommt" oder das Wesentliche einer Information nicht

herausfiltern kann, das Kleingedruckte nicht versteht, nicht abschätzen kann, was es kostet, ein

Bad zu fliesen.

Bildung beginnt für mich damit, dass ein Mensch sagt "So, jetzt kann ich lesen - jetzt will ich

auch was lernen durch diese Fähigkeit!"

Es geht dabei nicht um den riesigen Katalog dessen, was ein Zentraleuropäer mal gelesen oder

gelernt haben sollte, den Dietrich Schwanitz in seinem Wälzer "Bildung" (Goldmann Verlag)

aufgestellt hat. Mir geht es um den

Hunger! Warum hält man es eigentlich für eine angemesse Reaktion, wenn Eltern sagen

"Ich kann keine Noten und kann meinem Kind nicht helfen."? Warum sagen sie sich nicht "Na ja,

eine Gitarre ist ein Ding, dazu gibt es so etwas wie eine Gebrauchsanleitung. Ich bin vielleicht

nicht musikalisch, kann keinen Takt halten und nicht singen, aber wo eine Note auf der Gitarre

gegriffen wird, das kann man doch herausfinden!"

Warum scheint es normal, dass wir Deutschen immer noch schlecht Englisch verstehen oder

sprechen, während Skandinavier oder Holländer das viel besser können? Früher konnte man sagen

"Ja ja, da werden die englischen Filme nicht synchronisiert...", aber heute... das Internet

spricht Englisch!

Youtube ist voll von Möglichkeiten, sein Hörverstehen aufzupeppen! Aber welcher

Jugendliche, der um 6 Uhr aufsteht und nach 16 Uhr aus der Schule kommt hat dazu schon noch Lust

und Energie? Diese Arbeitstage ersticken den Bildungshunger!

Die spontane Reaktion "Das kann ich nicht, und wahrscheinlich werde ich es auch nicht lernen

können!"

überträgt sich auf unsere Kinder.

Schreiben, lesen, Minimalismus

Sehr hübsch war es auch, vor einigen Wochen mal wieder eine Diskussion zum Thema

"Schreiben" in den Printmedien zu verfolgen. Schreibschrift oder vereinfachte

Ausgangsschrift, oder doch lieber nur noch Druckschrift, die sich mit der Zeit hoffentlich zu

einer individuellen, aber lesbaren Handschrift entwickelt...?

Ja, schreiben unsere

Schulkinder denn überhaupt noch? Lückentexte und Ankreuztests habe ich 73/74 in den USA

kennengelernt - so etwas hatte ich vorher noch nicht gesehen. Heute ist das gängige Münze in

deutschen Schulen, warum sollte man auch einen ganzen Satz niederschreiben, wenn es nur um

ein Wort geht?

Übeprozesse? Was ist das denn? Es geht um

Lerninhalte!

So wird auch mein Ausruf "Das musst du

lesen, das ist ein tolles Buch!" sofort vom Tisch gewischt, wenn die Rede von

"Die unendliche Geschichte" ist ("Ja, kenne ich, habe ich gesehen!"), und

Oberstufenschüler reagieren meist völlig perplex, wenn ich auf die Aussage "Oh, wir lesen gerade

1984 in Englisch..." ekstatisch mit "Ja, total wichtiges Buch, aber 'Animal Farm' von

Orwell ist auch interessant, und kennst du denn 'Schöne neue Welt' von Huxley? Und dann musst du

unbedingt auch 'Die Insel' lesen...".

Die Vorhersagen einiger dieser Autoren, dass wir uns in Zukunft (und sie reden teilweise genau

von unserer Zeit) von Unterhaltungsmedien einlullen lassen, und uns weder für Politik noch für

unsere Kultur interessieren werden, scheint bedrohlich real.

Um Bildung zu erlangen braucht man Muße, und Kinder brauchen Eltern, die ihnen vorlesen, die den

Musikunterricht bezahlen und Zeit haben, sie dort hin zu bringen. Und die auf die Frage "Mama,

kannst du mir mal helfen?" erwachsen reagieren, das heißt

wirklich überlegen, ob sie nicht die Lösung finden können.

Die Taktik der Bildungspolitiker, zu sagen "Wir machen jetzt Inklusion", die Klassengrößen aber

gleich zu belassen, für die problematischen Fälle einige wenige Zusatzstunden einzuräumen und

die Kinder einfach täglich länger in die Schule zu beordern, egal, was dort passiert, es wird

schon hoffentlich helfen - scheint mir nicht von großer Weisheit geprägt. Irgend etwas muss in

den Ländern, die bei "PISA" immer auf den vorderen Plätzen landen drastisch anders laufen, sonst

würden Menschen wie ich nicht ständig über sinkende Leistungsfähigkeit jammern!

Ich glaube, dass Kontakt mit Personen für Kinder wichtig ist, die sie wirklich bedingungslos

annehmen. Jeder Erzieher, Pädagoge oder Betreuer hat eine Grundeigenschaft, die Kinder spüren:

er ist verantwortlich solange er dafür bezahlt wird. Oft ist er darüber hinaus

engagiert, aber irgendwann MUSS er auch abschalten können. Selbst Oma und Opa, die die

Enkel liebevoll übernehmen, sind nicht die ultimative Anlaufstation.

Wir leben in einer

Welt, in der die Kinder sich auf der Zugreise vom iPod Geschichten erzählen lassen, und in der

ein Buchtitel wie

"Kinder brauchen Märchen"

(Bruno Bettelheim) fast mystisch klingt. Ergebnisse dieses riesigen Experimentes stehen

noch aus, die sich abzeichnenden Tendenzen machen nicht immer Hoffnung.

Der Digitalisierungshype

Im Winter 2018 geht es, wenn es um Bildungspolitik geht, um Digitalisierung. Unsere

Kinder lernen nichts und geraten ins Hintertreffen, weil die Schulen zu schlecht ausgestattet

sind, das Breitbandnetz nicht ausgebaut ist, Tablets und Smartboards fehlen und die Lehrer

fortgebildet werden müssen! Da liegt der Hund der aktuellen Bildungsmisere begraben: die Kinder

sollen lernen, zu - ja, was denn eigentlich genau?

Es tobt ein wilder Streit darüber, ob Schülern erlaubt sein soll, ihre Smartphones in der Schule

anzuschalten, ob sie sie gar im Unterricht benutzen sollen. Tablets für alle wären doch bestimmt

die beste Lösung, schließlich ist da der Viewport größer! Also, was wollen wir der nächsten

Generation beibringen, was genau soll digital gelernt werden, oder soll Digitales Gegenstand der

Vermittlung sein?

Und... gibt es Risiken und Nebenwirkungen bei dieser Überhöhung der Digitalisierung?

Manuelles und Geschicklichkeit

Als ich vor knapp 20 Jahren mit dem Gruppenunterricht in der verlässlichen Grundschule begann,

gab es immer ein Kind in der neun Kinder umfassenden Gitarrengruppe, das sich nicht

besonders geschickt anstellte. Von oben über den Hals greifen, versuchen, mit der Greifhand auch

zu zupfen, statt die Saiten auf die Bünde zu drücken, mit nur einem Finger anschlagen, die Hand

quasi flach auf die Decke zu packen und alles mit dem Daumen anzuschlagen, die Gitarre

verkrampft festhalten statt darauf zu spielen seien Beispiele für das, was ich meine.

Es

läßt sich schlecht beschreiben - man muss davor stehen und es sehen, und sich ratlos fragen "Was

mache ich, wie korrigiere ich das?". Man macht etwas vor, hofft, dass der kleine Mensch

beobachtet und dann korrekt nachahmt, aber er macht etwas komplett anderes!

Es gibt unterschiedliche Antwortmöglichkeiten, weshalb man solchen Problemen begegnet: die

Fähigkeit, zu beobachten könnte nachgelassen haben, mangelndes Körpergefühl könnte dazu führen,

dass ein Mensch eine Beobachtung nicht in eine entsprechende Handlung umsetzen kann, oder die

manuellen Fertigkeiten sind einfach weniger entwickelt.

Als Begründung für die

verschiedenen Ansätze aber wurden oft zu großer Fernsehkonsum, Computerspiele und aktuell

übertriebener Handygebrauch genannt.

Was auch immer der wirkliche Grund sein mag - in den genannten knapp 20 Jahren blieb die

Entwicklung nicht stehen: heute sind in der Neunergruppe ein bis vier Kinder, die sich leidlich

geschickt anstellen, Wechselschlag lernen, im 1. Bund mit dem ersten Finger und im 2. Bund mit

dem zweiten Finger greifen, gerade sitzen, nicht fünfmal in der Stunde die Fußbank umwerfen etc.

Die anderen können das alles nicht. Das ist meine Beobachtung; wer das nicht glaubt mag

es besser wissen, ich bin ja auch tatsächlich nur ein einzelner Gitarrenlehrer.

Die Handyseuche

Rezente Elterngenerationen waren gehalten, den Fernsehkonsum des Nachwuchses zu begrenzen und

die Zeit, die mit Computerspielen verbracht wurde gegebenenfalls als erzieherische Strafmaßnahme

zu beschneiden. Außerdem war die Diskussion über Gewaltinhalte lebhaft.

Das portable schlaue Telefon bringt im Vergleich zu PC und Spielkonsole drei neue Dimensionen

ins Spiel:

- Man hat es in der Hosentasche und neben dem Kopfkissen, also immer dabei.

- Es dient der Kommunikation - die ist wichtig.

- Man lernt nicht, mit mehreren Fingern zu agieren, wie einst auf der Schreibmaschine.

Die Kinder sind auf dem Spielplatz - was machen sie da? Bolzen, oder mit dem Handy auf der

Schaukel sitzen?

Es wäre Zeit, zu schlafen, aber die Gruppe whatsappt noch munter. Da

kommt man lieber unausgeschlafen in die Schule als ausgeschlossen aus der In-Group.

In der

Zeitung ist ein Foto aus einer Schule in Bayern. Ein Grundschulkind hält ein Tablet mit der

linken Hand und tippt mit dem rechten Zeigefinger auf dem Touchscreen einen Buchstaben, den man

beim Schreiben mit zehn Fingern mit der linken Hand tippen würde.

Kurz und schlecht: es ist wieder eine neue Diskussion entbrannt, über den Suchtfaktor des

Smartphones, über manuelle Verarmung, über Haltungsschäden, über das Ausbleiben realer

Kommunikation zwischen Menschen. Lauter wirklich schlimme Dinge. Was tun wir?

Digitalisiertes Lernen

Wir fordern die Digitalisierung der Schulen. Das ist sicher gut.

Digitalisiertes Lernen müsste heißen, dass ganz normale (analoge) Inhalte mit digitalen Medien

gelernt werden. Elektronische fill-in-the-blank-Tests, Frage-Antwort-Spiele wie

hier bringen sicher etwas, aber auch dabei

ist lesen können immer noch die Basis. Audiodateien sind toll für das Hörverstehen von

Fremdspachen. Mit Smartboards können Lehrkräfte vielleicht schneller, bunter und unterhaltsamer

Inhalte an die Tafel bringen, die ganzen Nutzungsdimensionen sind jemandem wie mir ja verborgen

(und die Lehrer müssen auch erst lernen, damit umzugehen). Aber lernen die Kinder so wieder

flüssiger lesen, entdecken sie die Lust am Lesen, lernen sie so Kopfrechnen? Und was

ist mit den Fähigkeiten, deren Fehlen der Gitarrenlehrer beweint?

Wenn tatsächlich das Lernen mit digitalen Medien die momentan beobachtbaren Defizite beheben

würden, dann müssten in Tablet-Klassen doch mehr korrekte Dative zu hören, weniger Schreibfehler

an schwarzen Brettern zu sehen, und bessere Umgangsformen und mehr Hilfsbereitschaft

wahrzunehmen sein?

Digitale Inhalte

Natürlich sollte ein wichtiges Ziel des Lernens mit digitalen Medien die Vermittlung von

digitalen Inhalten sein. Auch darüber wird berichtet. Da geht es um elementare

Programmierschritte und programmierbare Roboter. Das klingt interessant und bringt technikaffine

Kinder vielleicht in Richtung MINT-Fächer. Aber lernt die breite Masse dabei wirklich etwas über

Computer, programmieren und Digitalisierung?

Die Entwicklung der PCs und der mobilen Geräte ist immer mehr in Richtung Vereinfachung und

Bildhaftigkeit gegangen. Man klickt auf Symbole. Das ist die Ebene von "Ich will das da!".

Alles, was daran digital ist, läuft in der Maschine ab und hat herzlich wenig mit meinem Gehirn

und meiner Bildung zu tun. Wenn ich Tastenkombination anlege, die sechs Dateien gleichzeitig

öffnen, ist das auch noch nicht wirklich viel tiefer gehend oder strukturell anders. Unsere

Musikschul-Webseite läuft in Wordpress - HTML schreiben braucht man dafür nicht mehr zu können

(dafür wird sie dauernd gehackt). Es wird alles immer mehr an der Oberfläche gehalten, der

Endnutzer muss immer weniger können.

Wird in den Tablet-Klassen also digitale Kompetenz erworben? Wissen die Schüler, wie man sich

gegen Attacken wehrt, können sie problemlos ein IMAP-Konto anlegen, können sie ein Script zur

Datensicherung unter Windows schreiben, kennen sie den Unterschied zwischen "speichern" und

"speichern unter"?

Investitionen in die Zukunft

Es soll Geld in die Hand genommen werden, um das Beitbandnetz auszubauen, W-Lan in Schulen

einzurichten, Klassen mit Tablets auszustatten. Brauchen wir das wirklich als Mittel gegen die

nachlassenden Leistungen?

Dass Lehrer fehlen ist dann und wann auch zu hören und zu lesen, dass Inklusion mit zu wenigen

Fachkräften nicht funktionieren kann ebenso. Mehr Lehrer pro Schüler entspräche mehr Zeit für

die kommende Generation - wäre nicht vor allem Geld, das in Zeit investiert würde eine Hilfe?

Und wären wir da nicht alle gefragt - ich erinnere an die "Heute schon mit ihrem Kind

gesprochen" - Poster, die in Schulen und Bibliotheken aushängen? Mehr Zeit für spielen,

vorlesen, basteln würde die Geschicklichkeit der jungen Kinder sicher nicht verschlechtern.

Auswirkungen digitalen Lernens

Wenn man sich etwas tiefer gehend mit digitalen Dingen beschäftigt, ist man gezwungen,

ungewöhnlich konzentriert und abseits von Unterhaltendem nachzudenken, komplexe Syntax von

Programmen zu begreifen, also Dinge, für die meine Deutsch- und Lateinkenntnisse definitiv nicht

ausreichen. Sich mit digitalen Inhalten zu beschäftigen müsste sich folglich positiv auf die

Leistungsfähigkeit von Schülern auswirken. Wenn auch dabei herauskäme, dass die Kinder sagen

"Ich konnte wegen eines Besuches meiner Oma nicht üben." statt "Ich konnte nicht üben, weil

meine Oma war da.", und wenn sie mehrere Finger an beiden Händen benutzend Lieder auf der

Gitarre spielen könnten, dann hätten die Investitionen in Technik auch ihr Gutes.

So wie ich der Meinung bin, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, ab der 5. Klasse jährlich

den Quintenzirkel zu erklären, den alle musikalisch nicht so interessierten Kinder weder

verstehen noch abspeichern, könnte ich mir vorstellen, dass mit digitalen Inhalten auch etwas

später begonnen werden könnte. Dann nämlich, wenn das Abstraktionsvermögen weit genug entwickelt

ist. In den Jahren davor könnte man die gewonnene Zeit nutzen, um analoge Papierflieger zu

basteln oder allgemein Dinge zu tun, die Geschicklichkeit, Beobachtungs- und

Vorstellungsvermögen fördern. Warum war Schulsport noch mal wichtig?

Auswirkungen der Digitalisierung der Schulen

Die Leserbriefe an diesem Sonntag befassen sich zu über fünfzig Prozent mit den Artikeln der

Woche zur Digitalisierung. Zusammengefasst wiederholen sich diese Fragen:

-

Wie viel verdient die Industrie an der Austattung der Schulen, wieviel Lobbyarbeit steckt

hinter den Ausstattungsplänen?

-

Wie viele LehrerInnen und ErzieherInnen könnte man für das in Aussicht gestellte

Investitionsvolumen einstellen?

-

Helfen die "Rollatoren fürs Gehirn" wirklich bei der Ausbildung der Fähigkeiten, die man fürs

Leben braucht?

Als Gitarrenlehrer würde ich noch mal unterstreichen: der Verlust der Fähigkeit, genau zu

beobachten, und dann die Beobachtung in eigene komplexe Bewegungen umzusetzen, ist eine

Katastrophe. Wenn man ein wenig überlegt, was alles beim Instrumentalunterricht, weiterhin beim

Lesen von Noten, beim Beachten von Rhythmus, beim Hören auf andere, beim Ertasten des

Griffbrettes im Gehirn passiert, muss einem doch klar werden, dass das Erlernen eines

Instrumentes ein Paradebeispiel für die Verknüpfung unterschiedlicher Bereiche des Denkens ist.

Wenn die Voraussetzungen für diese Fähigkeiten sich so verschlechtern, wie es mir in den letzten

Jahrzehnten schien, sollte man überlegen, ob man nicht an anderen Stellschrauben drehen sollte

als denen, die uns manuell immer mehr verarmen lassen. Begreifen ist ein wesentlicher

Faktor für die Entwicklung des menschlichen Gehirns. Wischen wir es nicht weg!